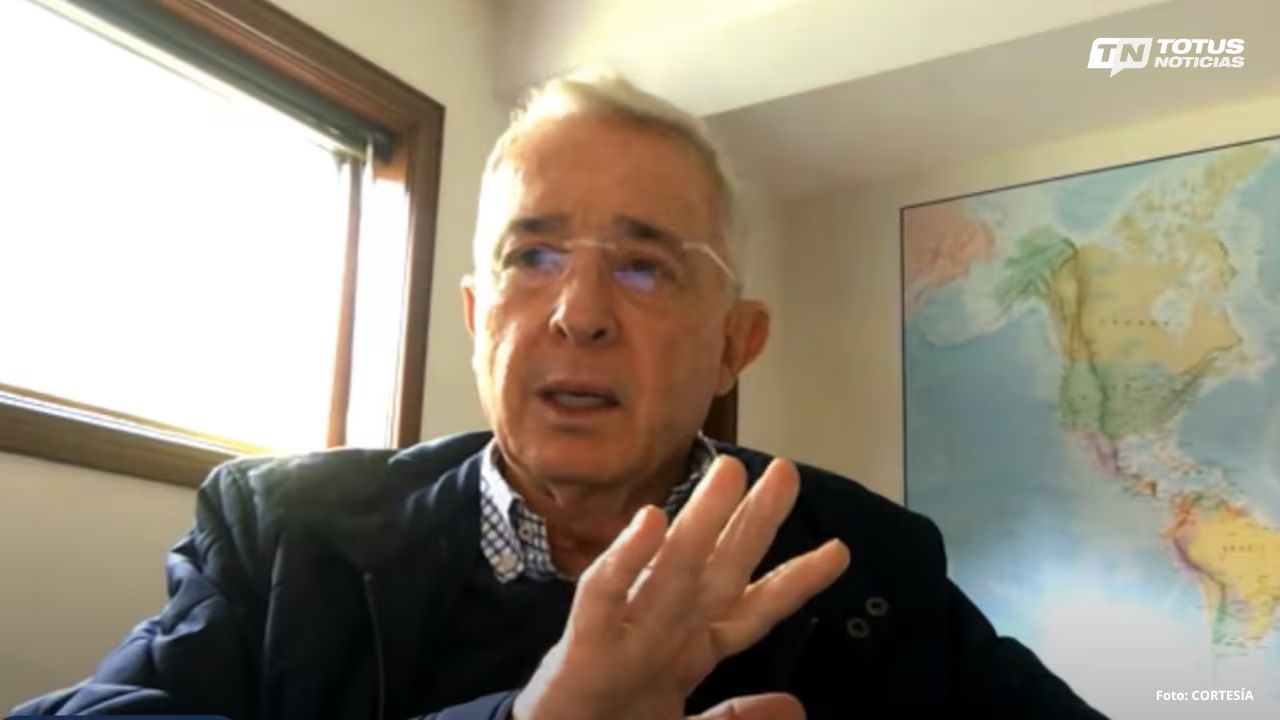

El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez se transformó en un ejercicio de contrastes entre dos instancias: una condena en primera instancia y una absolución en segunda, con visiones que, según el diario El Espectador, resultan “irreconciliables” al analizar los mismos hechos, los mismos testigos y los mismos elementos probatorios.

Según la revisión de El Espectador de 2.285 páginas entre ambas sentencias, la divergencia radica en cuatro dimensiones fundamentales: la valoración de los testimonios de exparamilitares, la admisibilidad de intervenciones telefónicas, la tipología del vínculo entre Uribe y su abogado y la motivación del fallo en torno al dolo y la subordinación funcional.

En la sentencia de primera instancia, el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá concluyó que Uribe fue responsable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal al manipular testigos mediante intermediación de su abogado, atribuyéndosele una estrategia concertada. El fallo consideró válidas interceptaciones telefónicas, declaraciones de exparamilitares y la existencia de una relación de mando–obediencia con el defensor. Por lo tanto, se impuso prisión domiciliaria de doce años.

Por el contrario, la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia cuestionó esos fundamentos: estableció que no se demostró de manera suficiente que Uribe ordenara, instigara o coordinara las conductas que se le imputaron; que las interceptaciones tenían fallas en cadena de custodia o surgen de encargos distintos; y que los testigos colaborados, en especial exparamilitares, actuaron con motivaciones propias que debilitan su credibilidad.

El artículo de El Espectador identifica tres focos clave de la divergencia:

- Credibilidad de testigos colaboradores: primera instancia otorgó peso crucial a testimonios como los de Juan Guillermo Monsalve, mientras la segunda instancia enfatiza que esos testimonios estaban influenciados por expectativas de beneficio y no demostraron la efectiva coordinación con Uribe.

- Interceptaciones y su legalidad: la sala de apelación señaló que algunas escuchas que se usaron como prueba provenían de interceptaciones autorizadas para otro caso, lo que vulneró la prueba y su cadena de custodia. Primera instancia no consideró estas irregularidades.

- Relación entre Uribe y su abogado: el fallo condenatorio concluyó que existía una subordinación funcional entre el expresidente y su defensor. El Tribunal Superior rechazó esa relación, pues no encontró indicios del tipo de control delictivo que exige el delito de soborno en actuación penal.

El impacto de esta divergencia tiene consecuencias legales y políticas. Legalmente, la absolución deja sin efecto de momento el antecedente penal de Uribe, aunque el proceso no termina: tanto la Fiscalía General de la Nación como las víctimas han anunciado presentación de recursos de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Desde lo político, el caso amplifica la discusión sobre la interpretación de la prueba en procesos de alta complejidad y el riesgo de que la justicia genere resultados contradictorios que afecten la percepción ciudadana.

Este episodio pone en evidencia la fragilidad y la relevancia de tres elementos en la justicia penal colombiana: la motivación de los fallos, la consistencia en la valoración de pruebas y la protección de los derechos de las víctimas ante decisiones que pueden parecer abruptamente opuestas. El análisis de El Espectador plantea que esa falta de convergencia entre instancias hace que incluso los procesos más robustos en volumen (3.857 páginas y siete años de trámite) terminen con fallos diametralmente distintos.